Immer mehr europäische Länder schaffen die obligatorische Wehrpflicht ab. Auch in der Schweiz hat der Bundesrat im Sommer 2004 die Diskussion um den Sinn der Miliz eröffnet. Ueli Mäder zur Frage, welche Chance eine Abschaffung der Wehrpflicht eröffnen könnte und was nach ihr folgen könnte.

Was würde eine Abschaffung der Wehrpflicht gesellschaftspolitisch bedeuten?

Ueli Mäder: Die Abschaffung der Wehrpflicht setzt Energien frei, die sich konstruktiv nutzen lassen. Sie erhöht das soziale Potenzial einer Gesellschaft und damit die Chance, den gesellschaftlichen Zusammenhalt weniger über Feindbilder herzustellen. Damit lässt sich gut leben. Aber aufgepasst, viele Menschen empfinden die Abschaffung der Wehrpflicht als Verlust. Sie verlieren eine symbolische Sicherheit, ziehen sich ins Schneckenhaus zurück oder flüchten nach vorn. Wer verunsichert ist, hält sich gerne an autoritäre Muster und Heilsversprechungen. Wir müssen diese Gefahr ernst nehmen.

War der «Dienst am Vaterland» trotz aller Sinnlosigkeit Ausdruck generationen- und gruppenüberschreitender Solidarität?

Solidarität bedeutet Verbundenheit. Sie hat drei Wurzeln: eine republikanische, eine sozialistische und eine christliche. Die republikanische äussert sich im Patriotismus, die sozialistische in der Arbeiterinnen-Bewegung. Diese strebt nach Gegenmacht, nach sozialer Sicherung und Zusammengehörigkeit. Die dritte Wurzel reicht zur christlichen Soziallehre, die mit der Gleichheit vor Gott argumentiert. Bedingungen für Solidarität können soziale Ähnlichkeiten, gemeinsame Werte, Bedrohungen oder die Einsicht sein, dass eine Gesellschaft auseinander fällt, wenn sich die Mitglieder vorwiegend am Eigennutz orientieren. Solidarität bedeutet auch Einsatz für ein Gemeinwesen, das niemanden ausschliesst. Der «Dienst am Vaterland» orientiert sich an einem Eigennutz, der durchaus generationen- und gruppenüberschreitende Verbundenheit beinhaltet, diese aber auch gefährdet; beispielsweise durch die Ignoranz gegenüber der Geschlechterfrage.

Wie steht es um die Solidarität zwischen den Gesellschaftsgruppen heute in der Schweiz?

In der Schweiz gibt es – nebst asozialer Ungleichheit bei den Löhnen und Vermögen – viel Solidarität. Wir haben ein relativ gutes System der sozialen Sicherung, das heute neu zu verteidigen ist. So etwa gegenüber den aktuellen Bestrebungen, die Generationen übergreifende Solidarität oder staatliche Leistungen abzubauen. In der Schweiz gibt es auch vielfältige zivilgesellschaftliche Aktivitäten. Unzählige Gruppen setzen sich für Umweltschutz, Menschenrechte und soziale Anliegen ein. Sie stehen in einer Tradition gesellschaftlicher Selbstorganisation. Ihr Engagement ist von unschätzbarem Wert. Die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen zeichnen sich durch ihren offenen Charakter und ihre Konfliktbereitschaft aus. Ihre Fähigkeiten manifestieren sich in widerständigen Protesten und sozialen Bewegungen, die ein hohes Mass an Autonomie postulieren.

Wo gibt es besonders Bedarf nach neuen subsidiären/solidarischen Modellen?

Das Ethos einer «subsidiären Solidarität» beruht auf einem demokratischen Handlungsprinzip, das die Selbstinitiative und eine Politik von unten favorisiert. Das Prinzip äussert sich im alten Genossenschaftsgedanken sowie in neuen Ideen selbstbestimmter Netzwerke, sozialer Ökonomie oder basisorientierter Einmischung in die Politik. Die «subsidiäre Solidarität» setzt aber ein hohes Mass an gesellschaftlicher Solidarität voraus. Sie erfordert gesellschaftliche Strukturen, die soziale Verbindlichkeiten garantieren und Menschen in die Lage versetzen, sich selber und gegenseitig zu helfen.

Entsprechend bezeichnet die «solidarische Subsidiarität» Konzepte einer alternativen Sozialpolitik, die in der Tradition sozialer Utopien eine solidarische Selbsthilfe und Selbstorganisation proklamieren. Vom Staat verlangen sie eine soziale Infrastruktur, die wiederum die Selbst- und Gemeinschaftshilfe unterstützt. Die «solidarische Subsidiarität» bedeutet im Sinne des englischen «engagement» und «commitment» Verpflichtung und Verbindlichkeit. Sie beinhaltet ein sozialpolitisches Verständnis, das eine Autonomie postuliert, die sozial verknüpft ist und jenem sozial entpflichteten Liberalismus entsagt, der das Gemeinwohl primär aus dem Eigennutz ableitet. So betrachtet zielt die Selbstorganisation also darauf ab, staatliche Anstrengungen zu ergänzen, nicht zu ersetzen. Die Akzentuierung hängt allerdings vom Kontext ab. Bei einem starken Staat muss das zivilgesellschaftliche Korrektiv ordnungspolitische Ansprüche deutlich kontrastieren. Heute besteht jedoch die Tendenz, dass wirtschaftliche Unternehmen und Machteliten die staatlichen Verbindlichkeiten unterlaufen und dominieren. Damit erhöht sich die Gefahr, solidarische Anstrengungen zu instrumentalisieren, um den Abbau gesellschaftlicher Verantwortung zu kompensieren. Um dieser Vereinnahmung zu entgehen, ist ein Schulterschluss zwischen den sozialstaatlichen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen nötig. Der Staat muss die Existenzsicherung garantieren. Er darf diese wichtige Aufgabe nicht freiwilliger Beliebigkeit überlassen. Bei ergänzenden Anstrengungen empfiehlt sich allenfalls mehr Zurückhaltung.

Kann Solidarität erzwungen werden? Welche Probleme ergeben sich evt. daraus?

Die Reaktivierung des Zivilen soll dazu beitragen, gesellschaftliche Aufgaben neu zu verteilen und den sozialen Zusammenhalt bzw. die Solidarität zu festigen. Kommunitäre Strömungen wollen die Bereitschaft fördern, mehr Freiwilligenarbeit zu leisten. Diese umfasst primär unentgeltliche Tätigkeiten zugunsten anderer. Sie versteht sich als gelebte Solidarität und zielt darauf ab, herkömmliche Leistungssysteme zu ergänzen und zu verbessern. Ohne freiwillige Arbeit könnten moderne Gesellschaften kaum existieren. Ich halte es für richtig, diese Formen des Engagements zu unterstützen. Aber eben nicht als Ersatz staatlicher Leistungen.

Die Unterscheidung von ziviler Gesellschaft und Staat gilt weithin als Kennzeichen der Moderne. Aber die Zivilgesellschaft ist keine Einrichtung ausserhalb des Staates. Der Staat soll ja auch kein Selbstzweck sein. Er umfasst zahlreiche gesellschaftliche Institutionen und nimmt nicht nur über die Unterstützung ziviler Einrichtungen Aufgaben wahr, die von öffentlichem Interesse sind. Wenn es nun einer Gesellschaft gelingt, viel freiwillige Solidarität zu kultivieren, ist das erfreulich. Während die einen ohne Entgelt arbeiten, erzielen jedoch andere mit mehr oder weniger Leistung hohe Einkommen. Da wäre es doch angemessen, die gesellschaftlich notwendige und die freiwillige Arbeit gezielter zu verteilen. Haus-, Betreuungs- und Erwerbsarbeit liessen sich von beiden Geschlechtern zu ähnlichen Anteilen übernehmen. Zudem könnten möglichst alle Erwachsenen nach ihrer ersten Berufsausbildung eine Sozialzeit in einem sozialen, ökologischen oder kulturellen Bereich leisten und so wertvolle Erfahrungen sammeln. Der Einblick in soziale Realitäten könnte entscheidend dazu beitragen, soziale Kompetenzen zu fördern und Frauen zu entlasten. Mit mehr Verbindlichkeit liessen sich hier andere Zwänge vermindern.

Die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen sind meines Erachtens ein wichtiges Instrument einer umfassenden demokratischen Bewegung. Sie machen Probleme sichtbar, ziehen Mächtige zur Verantwortung und weiten die öffentliche Entscheidungsfindung aus. Das zeigt sich auch im weltweiten Kontext. Die globale Zivilgesellschaft ist ein wichtiges Korrektiv zu wirtschaftlichen Konzentrationsprozessen. Sie konstituiert sich heute zunehmend als Koordination von Non-Profit- und Nicht-Regierungsorganisationen, die eng mit politischen Zusammenschlüssen wie den Vereinten Nationen kooperieren.

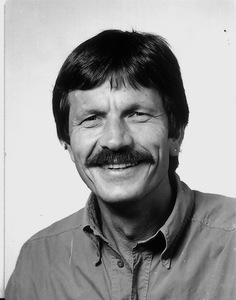

*Ueli Mäder ist Professor für Soziologie an der Universität Basel und an der Hochschule für Pädagogik und soziale Arbeit beider Basel. Er hat u.a. das Buch «Für eine solidarische Gesellschaft» (Rotpunktverlag, Zürich 1999) verfasst. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die soziale Ungleichheit sowie die Konflikt- und Kooperationsforschung.